Was machen Sie hier

Froide journée de printemps. Les rumeurs vont bon train : une offensive alliée serait imminente, tandis que certains journaux évoquent déjà une paix prochaine. Le pape Benoît XV, de son côté, plaide pour un cessez-le-feu rapide dans la presse américaine.

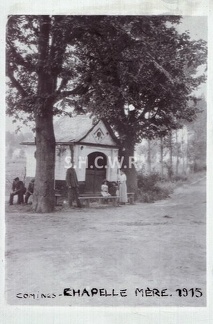

À Comines, le curé Jean-Baptiste Delporte, qui avait pour habitude de confesser les Sœurs d’Orléans, s’est vu interdire l’entrée du lazaret par ordre de ses responsables. Seul « le petit », à savoir Monsieur Plovier, est désormais toléré. Malgré l’interdiction, l’abbé Delporte brave l’interdit. À la sortie, il est interpellé par quelques officiers allemands : « Was machen Sie hier ? » Il leur explique qu’il agit sous mandat de l’évêque de Bruges et qu’il dispose de l’autorisation du commandant de place. On lui rétorque qu’il doit désormais obtenir la permission de leurs services. Il repart après un « Gut ! » peu convaincu. À l’avenir, il devra donc faire acte de demande avant chaque visite. L’administration locale semble soumise aux caprices d’un bureaucrate pointilleux, qualifié de « faiseur d’embarras » par les paroissiens, agissant sous les ordres des Bavarois catholiques — ceux-là mêmes qui portent « Gott mit Uns » à la ceinture.

Sur le front de l’Yser, l’armée belge assure la défense depuis le pont de l’Union, à Nieuport, jusqu’à Knokkebrug, en amont de Dixmude. Une partie du canal de Boezinghe, appelé aussi Yperlee, est également sous leur responsabilité. Le rythme reste inchangé : quatre jours en ligne, quatre jours de repos. Durant leur présence au front, les soldats passent deux jours en première ligne, puis deux jours en réserve, retranchés dans les fermes voisines — ou ce qu’il en reste.